今年作ったものリスト 2025

2025 年につくったものまとめ

MSX Mini

去年にひきつづき Raspberry Pi Pico を使った Mini レトロPC の作成を続けている。 今度は MSX1 のエミュレータ。 モデルは Sony の HB-55。 海外からの問い合わせが多かった。

MZ-1500 に QD エミュレータを接続する

Gotek を MZ-1500 で動かすためのまとめ

はじめに

SMC-777 に続いて MZ-1500 です。 MZ-1500 には外部記憶装置として QuickDisk (QD) が搭載されています。 QD は容量 64KB のフロッピーディスクのような形状をしています。 しかし、フロッピーディスクとはことなりトラックなどに分かれておらず、全体が一つのトラックとして扱われます。 また、読み書きに必ず 8 秒ほどかかるという特徴があります。

SMC-777 に FDD エミュレータを接続する

Gotek を SMC-777 で動かすためのまとめ

はじめに

SMC-777 は FD ドライブ内蔵のレトロPC ですが、 レトロPC の定めとして御多分に漏れず FD ドライブが不調になります。 手持ちの個体は FD ドライブのモータが動かず、故障している状態です。

レトロPCパワーアップまとめ

レトロPC のパワーアップまとめ

PC-6001mk2 シリーズ

PC6001RGB

PC-6001mk2 以降の RGB 出力は輝度信号を含めた 15 色対応になっています。 6001 の場合は単純に輝度を半分にするのではなく、他の色信号も変化する独自の仕様になっています。

レトロPCを Raspberry Pi Pico2 でパワーアップする その2

Pico2 でレトロPCをパワーアップする作戦第2弾

今回のターゲット

今回のターゲットは NEC の PC-6001mkII SR です。 パピコンこと PC-6001 シリーズの最終機種となります。

拡張方法として以下の物が想定されます。

レトロPCを Raspberry Pi Pico2 でパワーアップする その1

はじめに

最近またレトロPC収集にハマっているのですが、 せっかくオークションなどで入手できても、 当時よく使われていた周辺機器がついていなかったり、 別でものすごい値段がついていて手が出ないことがあります。

Super AKI-80 を使ってみる(3)

Super AKI-80 で BASIC を動かす

I/O エミュレーション

CH32V203 との接続では A0-A7 までしかつながっていないので、現時点では 256 バイトのプログラムしか書き込むことができませんでした。 ここでは、それ以上のプログラムを Z80 側に転送できるようにします。

Super AKI-80 を使ってみる(2)

Super AKI-80 + CH32V203 で Lチカまで

実装

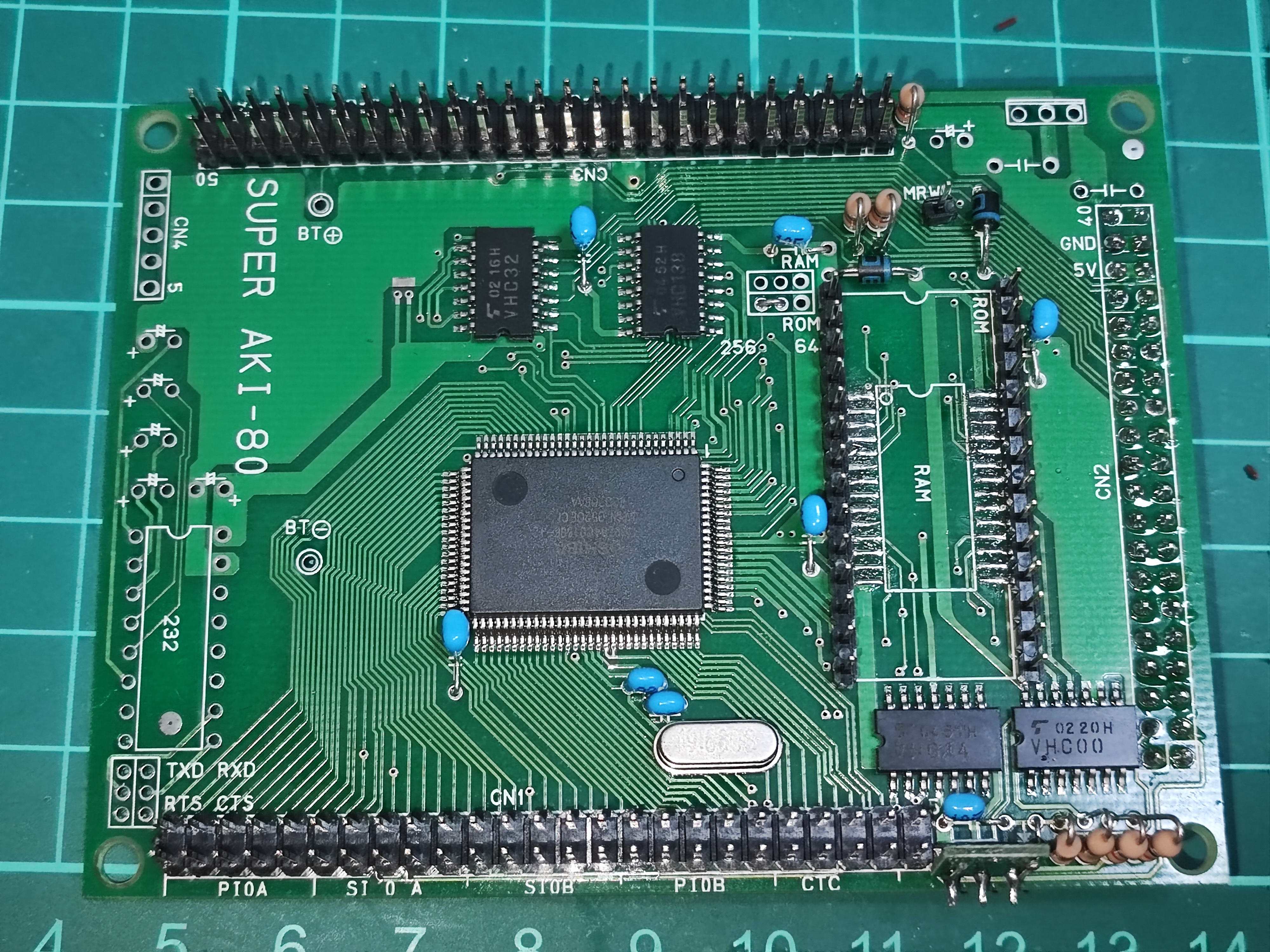

Super AKI-80 メインボードはこんな風になりました。

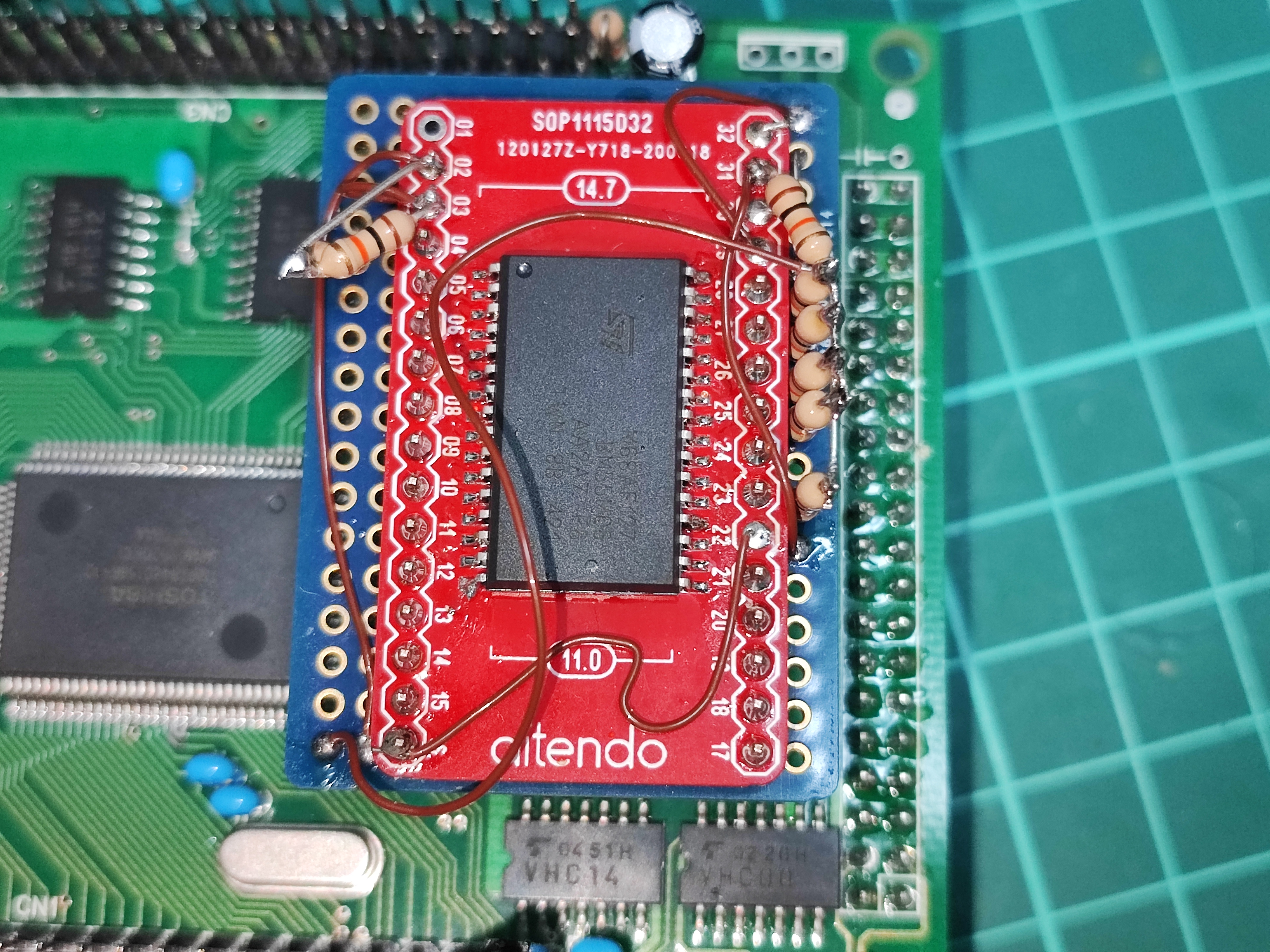

- メモリ周り

元々載ってた 32KB の SRAM を取り外して、128KB の SRAM を実装して、メモリ空間をすべて RAM にします。 ROM ソケットから信号線を取り出しています。ROM ソケットに来ていない MEWR 信号は近くにあるピンポストから拾います。 なお、アドレスの A8-A15 をプルダウンしています。

Super AKI-80 を使ってみる(1)

秋月電子で Super AKI-80 の保守基板とやらが 280 円で売ってたので、いろいろやってみる。

はじめに

Super AKI-80 は東芝の TMPZ84C015 を中心としたマイコンボードです。 これは Z80 を中心として、Z80PIO、Z80SIO、Z80CTC を内蔵した今風の言い方をすれば SoC になります。 また、裏面に 8255 を2個内蔵した TMP82C265 が載っています。

CH32V006 を使ってみた その1

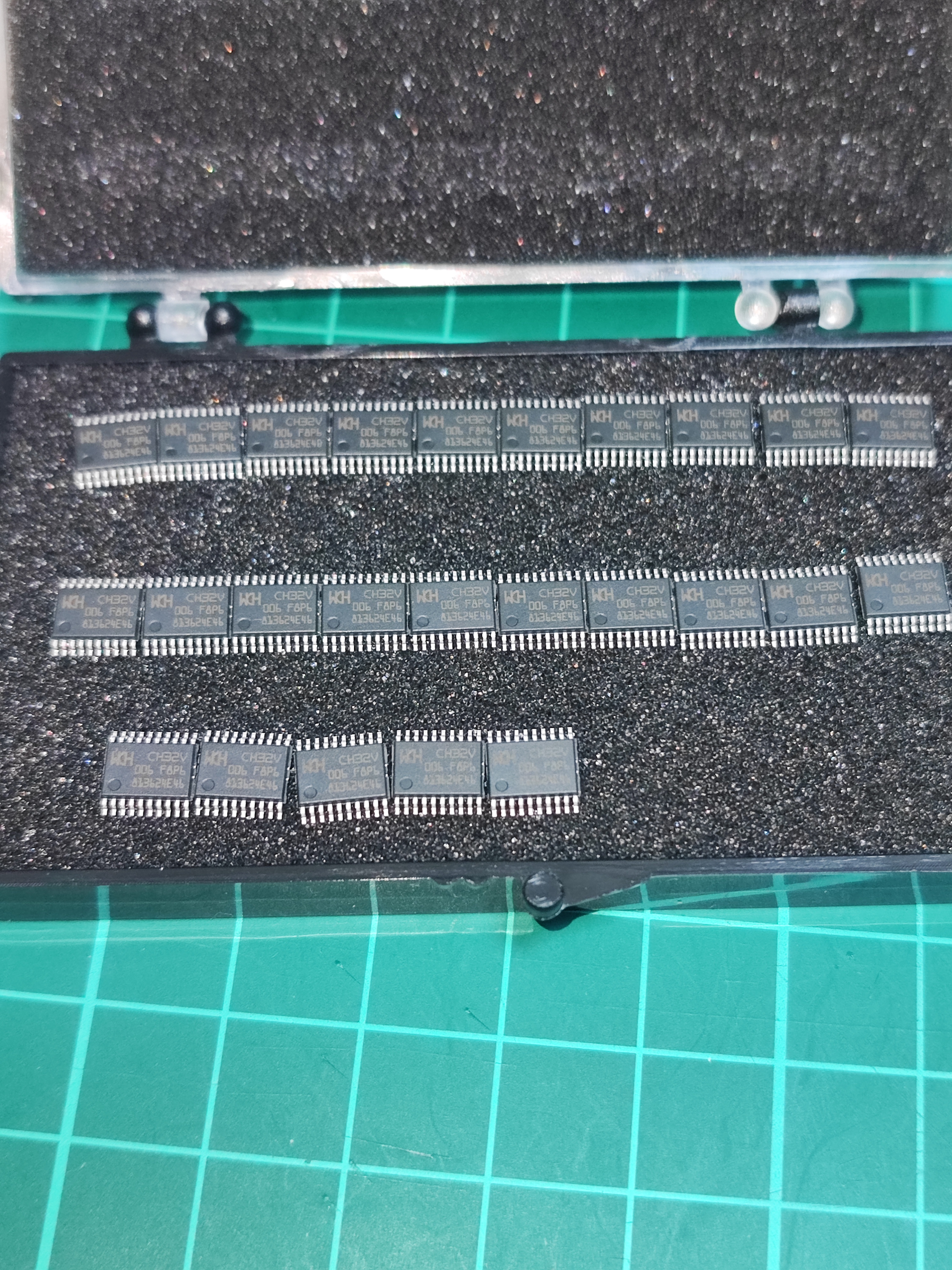

ここ数年低価格マイコンとして定着した感のある CH32V003 ですが、 昨年発表された新製品がやっと入手できるようになったので、簡単にテストします。

CH32V006 とは

CH32V003 の後継機として発表された一連のシリーズのひとつです。 大きな変更箇所は以下の通りです